理数科1年生 玉島サイエンス探究Ⅰ(TS探究Ⅰ)

理数科1年生を対象にした授業で、物理・化学・生物・数学・工学の5つのゼミに分かれて、4週にわたって探究的な学びにチャレンジします。

物理探究ゼミのテーマは「音」です。

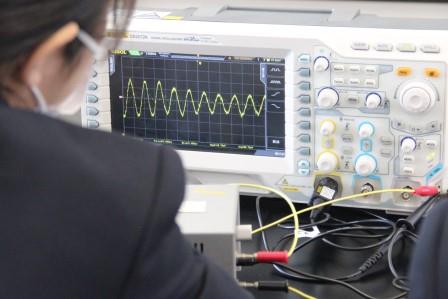

前半は、探究するために波の知識や音を波形にできるオシロスコープの使い方を学びます。そして、学んだ知識を使って、音の振動数を測定する技能を習得します。

後半は、試験管に水を入れて演奏します。演奏する中で違和感を感じることから探究は始まります。疑問を解消するために仮説を立て、実験していきます。

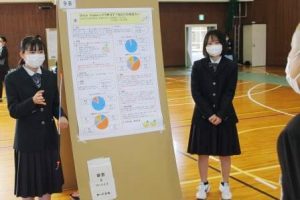

ゼミの最後には、探究したことを発表し共有します。人によって着目するポイントが違うところもおもしろいです。