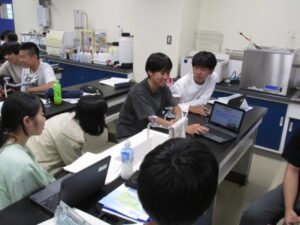

理数科1年生の探究ゼミについて紹介します。この授業は2時間連続の実習で、クラスを5グループに分け1つのゼミを8人の生徒で実施しています。

ゼミは、物理,化学,生物,工学,数学の5種類あり、1つのゼミは3週間連続で行いすべてのゼミを体験します。今回は生物ゼミの紹介をします。

生物ゼミでは、顕微鏡観察の基本と、微生物を育てる培養の実習を行います。

まず、1週目は、双眼実体顕微鏡の操作について実習し、続けてマイクロピペットと血球計算盤を使った実習を行います。

実体顕微鏡とは、上下左右が逆にならずにそのまま見える顕微鏡で、顕微鏡をのぞきながら観察対象物の操作ができることが特徴です。

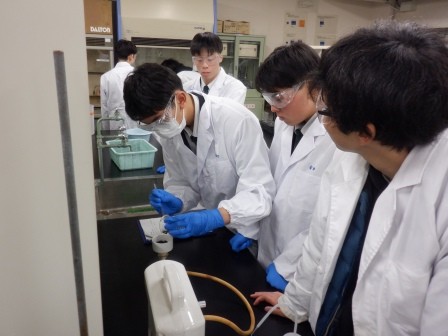

次に、酵母を水に溶かした液体をマイクロピペットを使用して正確に量り取ります。この酵母液の中に、どれくらいの酵母がいるのかを数える道具が血球計算盤です。酵母の大きさは、0.01mm程なので顕微鏡をのぞきながらカウンターで計測していきます。

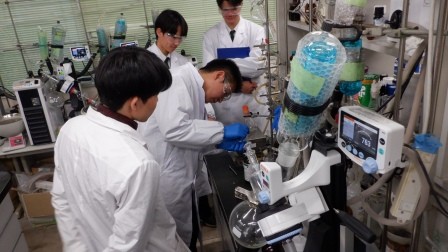

2週目は、いよいよ酵母を使った培養の準備です。栄養を溶かした培地をシャーレの中に加えていきます。この時、雑菌が入ると酵母だけでなく、雑菌やカビが生えてしまうので、クリーンベンチという無菌操作ができる装置の中で作業を行います。

酵母が多すぎると増えすぎてしまうので、マイクロピペットを使って、10倍,100倍,1000倍と希釈した酵母液を準備します。この酵母液を、クリーンベンチ内で培地に植えつけていきます。

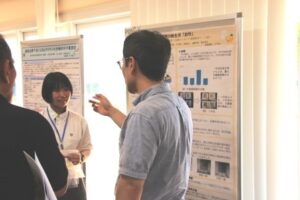

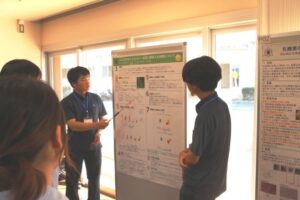

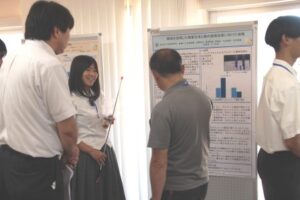

3週目は、1週間酵母を培養したものを観察します。まず、増えた酵母の様子を肉眼で観察します。その後、カウンターを使ってコロニーを数えていきます。コロニーとは、酵母が増殖して肉眼で見えるようになった集団のことです。

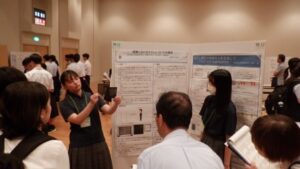

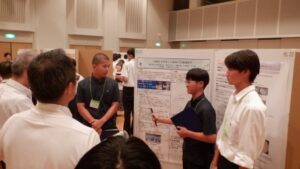

この結果から、液体中の酵母の数と培養して増やした酵母の数を比較して、考察していきます。生物探究ゼミでは、将来、大学の農学部や理学部で行うような実習を体験することで、実験スキルを身につけるとともに、実験・実習に対する興味関心を高め、進路に繋げていってほしいと考えています。