12月14日(日)

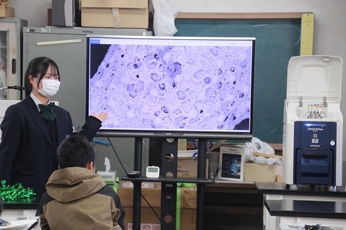

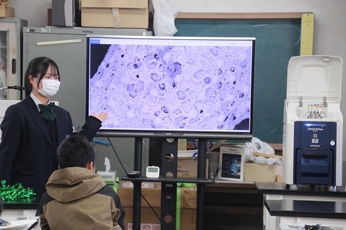

玉島高校生物実験室でサイエンスフェア(生物班)を開催しました。

(株)日立ハイテクさんからお借りしている

電子顕微鏡を使って

肉眼やルーペでは見えない世界について

参加してくれた家族連れと一緒にクイズ方式で楽しみました。

その後は、ツタを使って輪っかを作成したクリスマス・リースや

松ぼっくりを使ったクリスマス・ツリーを作成しました。

個性が光る素敵な作品ができました。

12月14日(日)

玉島高校生物実験室でサイエンスフェア(生物班)を開催しました。

(株)日立ハイテクさんからお借りしている

電子顕微鏡を使って

肉眼やルーペでは見えない世界について

参加してくれた家族連れと一緒にクイズ方式で楽しみました。

その後は、ツタを使って輪っかを作成したクリスマス・リースや

松ぼっくりを使ったクリスマス・ツリーを作成しました。

個性が光る素敵な作品ができました。

12月15日(日)にサイエンス部生物班主催で、サイエンスフェア生物バージョンを実施しました。近隣の小学生と保護者を併せて26名の参加がありました。

まず、第1部として小さなものを拡大した画像を使った「これなんだクイズ」と、(株)日立ハイテク様よりお貸しいただいている電子顕微鏡を使った観察を行いました。

電子顕微鏡のしくみなども説明しながら、アリや昆虫の画像や植物の葉などを観察しました。

第2部は、松ぼっくりツリーづくりとクリスマスリースづくりを行いました。高校生も一緒にリースづくりに参加し、楽しい時間を過ごすことができました。

今年から加えた松ぼっくりツリーも、かわいくできていますね。来年度も実施したいと考えています。ご参加いただいた小学生、保護者の皆様、大変ありがとうございました。

青少年のための科学の祭典にボランティアで参加しました。

11月9日、10日 2024青少年のための科学の祭典(倉敷大会)に、サイエンス部(生物班)が参加してきました。

このブースでは、(株)日立ハイテクより電子顕微鏡をお借りして、子ども達に顕微鏡画像のクイズをしたり、電子顕微鏡を操作して植物や昆虫などをその場で観察したりして、プレゼンテーションを行いました。

ヌスビトハギや葉脈標本、星の砂など、実物も見せながら電子顕微鏡で拡大した画像の説明を行いました。

生徒たちも、回を重ねるごとにうまく説明できるようになりました。1日目、2日目ともに、多くの小学生と保護者の方に参加していただき、有難うございました。

サイエンス部(生物班)です。

12月17日(日)に、近隣の小学生を対象にサイエンスフェアを行いました。

まず最初に、電子顕微鏡を使ったクイズとプレゼンテーションです。

身近な文房具や生活用品など、顕微鏡で拡大した画像でクイズをしました。

次は、電子顕微鏡を使った観察です。電子顕微鏡は(株)日立ハイテクから

約1ヶ月お借りしているもので、部員も操作できるようになりました。

第2部として、クリスマスリースをつくりました。

自然の材料で丸い枠を準備したものに、針葉樹の葉や木の実、どんぐりなどを

自由にくっつけてリースをつくっていきます。小学生といっしょに楽しくリース

づくりをすることができました。

どれも力作ぞろいです。ネコや雪だるまがいるのがわかりますか?

来年もできたら良いなと思っています。

11月11日(土)、12日(日)

サイエンス部(生物班)です。

2023青少年のための科学の祭典(倉敷大会)に、1年生7名が参加してきました。

このブースでは、(株)日立ハイテクより電子顕微鏡をお借りして、子ども達に顕微鏡画像のクイズをしたり、電子顕微鏡を操作して植物や昆虫、プランクトンなどをその場で観察したりして、プレゼンテーションを行いました。

まず、(株) 日立ハイテクの方にお越しいただいて、電子顕微鏡の操作を教えていただきました。初めて触れる電子顕微鏡に最初はやや緊張気味です。

だんだん慣れてきて、モニターを指しながら説明しています。

1日目、2日目ともに、多くの小学生と保護者の方に参加していただけました。

ヌスビトハギの種子の表面(120倍)

面ファスナーは、この構造を模倣してつくられたそうです。

蒜山の珪藻土に含まれるケイ藻(2500倍)

玉島高校でも約1ヶ月半、電子顕微鏡をお借りしているので、部活動でもいろいろな生物を観察したいと思っています。