2025年1月31日(金)

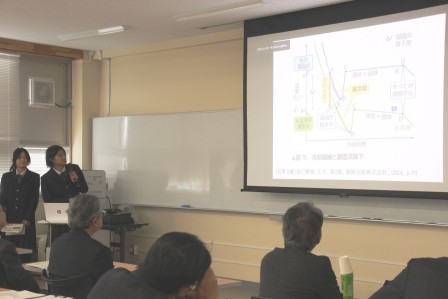

2年理数科の2グループが岡山大学共育共創コモンズでステージ発表を行いました。

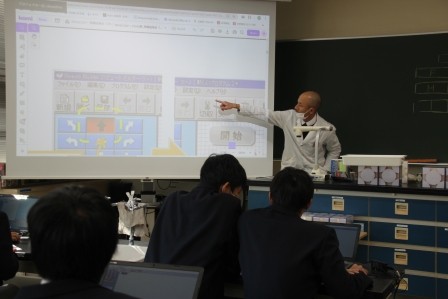

この発表会は、岡山県の理数科や理数系コースがある学校が課題研究の成果を発表する大会です。

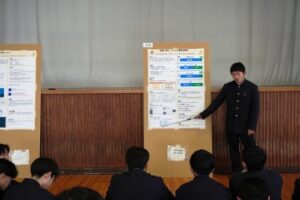

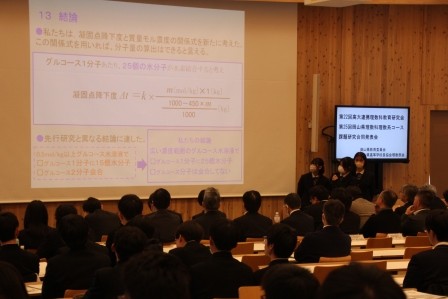

午前は各学校の代表計10チームによるステージ発表が行われ、本校からは化学分野から2チームが代表として参加しました。

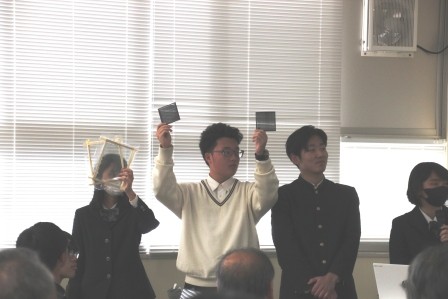

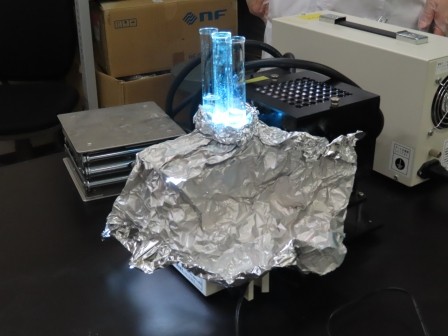

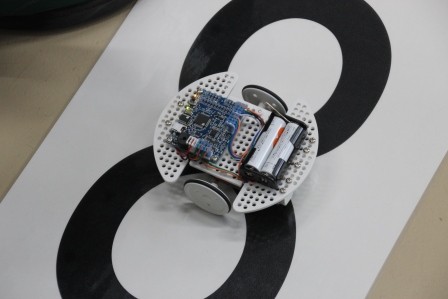

「凝固点降下の測定実験の精度向上~米粉を用いたとろみ食品を目指して~」優秀賞

「太陽光を利用した染料の光触媒脱色」優良賞

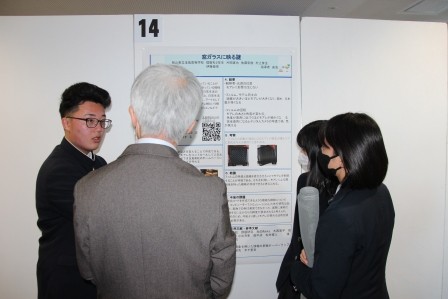

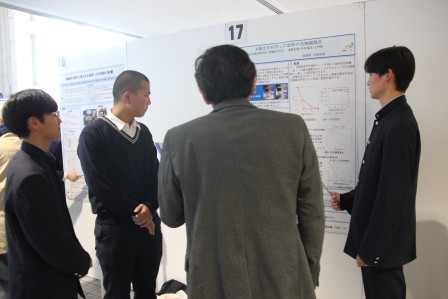

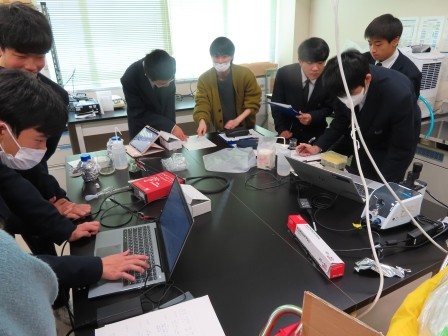

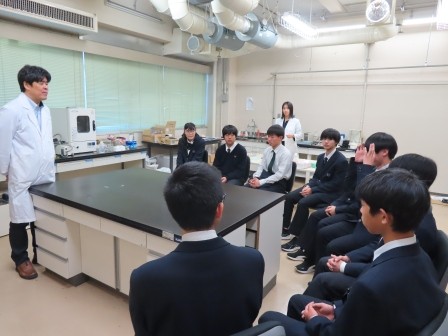

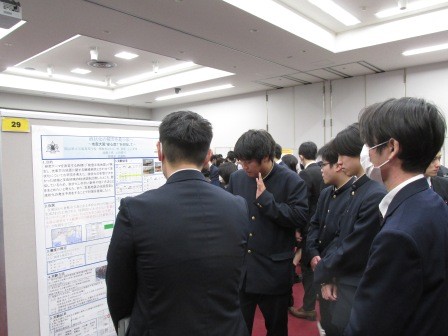

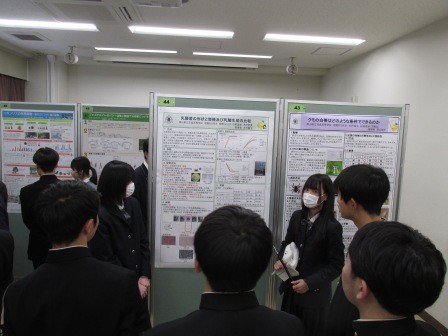

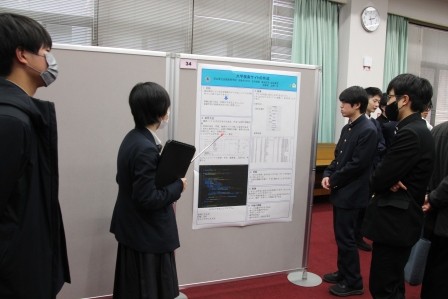

午後は、会場を自然科学研究科棟に移して、参加校全チームによるポスター発表を行いました。様々な研究があり、他校の生徒と関わりあうことでいい刺激になりました!

最後に記念撮影。

理数科2年生は今後、1年間の研究成果を論文にまとめます。3年生でも研究を続けたい人は発展課題研究を選択することもできます。

この1年間を通じて、研究のために試行錯誤した経験は大きな財産になります。今後の進路選択だけでなく、進学後や社会に出てからも活かしてもらいたいと願っています。