2月3日(土)に岡山大学で岡山県内の理数科理数系コース

がある高校が集まり、課題研究合同発表会がありました。

午前のステージ発表では、本校から物理の

「煙が高く上がるための条件」と化学の

「コーヒー豆殻炭を用いた持続可能な溜川の水質改善」

を発表しました。

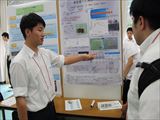

午後からは、課題研究のポスター発表を全員が行い、

この一年間研究してきた成果を発表しました。

生徒たちは、大学の先生や他校の先生、生徒たちからの

質問に答えながら堂々と発表していました。

1月21日(日)に岡山大学で、

岡山県下の高校生が自然の諸問題に科学的かつ

主体的にチャレンジした研究成果を発表する

「集まれ!科学への挑戦者」があり、

玉島高校からは理数科の7グループが参加しました。

今年は62件の発表がある中で

「にがり中のリチウムイオン確認実験」が優秀賞、

「コーヒー豆殻炭を用いた持続可能な溜川の水質改善」と

「甘くても吹き出しにくい炭酸飲料」が奨励賞をいただきました。

ここでの発表や大学の先生方からいただいたアドバイスを

これからの研究にいかしてください。

11月18日(土)総社市のきびじアリーナで

サイエンスチャレンジ岡山2017が行われました。

科学に興味関心の高い高校生が、学校ごとにチームをつくり、

団体で協力しながら、「科学技術」、「理科」、「数学」における

筆記競技と、「めざせ分析実験のエキスパート」、

「吉備路フィールドワーク」、「科学トライアスロン」の

実技競技に取り組みました。

本校からは、理数科2年生1チームと理数科1・2年合同チームの

2チームが出場しました。

残念ながら上位入賞とはなりませんでしたが、

2年生は今後の研究や学会発表、科学コンテストに向けて、

意欲を高めていました。

1年生は、早くも来年のサイエンスチャレンジへ向けて動き始めました。

玉高理数科生のチャレンジ精神は高く、貴重な体験を重ねています。

11月11日(土)鳥取産業体育館で

日本化学会中国四国大会が行われました。

中国四国地区の研究者や専門家が集う化学に関する学会で、

理数科2年生の課外研究における化学班3チーム10名が

研究の成果をポスター発表してきました。

大学教授や大学院生等が発表を繰り広げる中でも

立派に発表をしていました。

発表後は多くの大学教授から研究の進め方や分析の仕方、考察の内容に

ついて貴重な指導や助言を受けたり、「面白い研究だね」と

褒めていただきました。これらの貴重な体験は、今後の研究活動の糧となり、

発表した生徒に元気を与えてくれました。

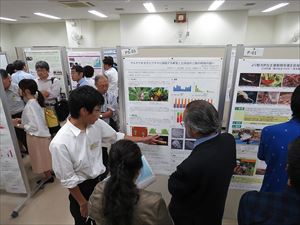

8月10日、11日に岡山大学を会場として、

中国四国九州地区理数科高等学校課題研究発表会が行われました。

今年度は本校が運営校として携わりました。

3地区の38校から約480名の生徒や引率の先生等が岡山大学に集まり、

これまで研究を重ね蓄積してきた課題研究の成果を、

ステージ発表及びポスター発表で立派に発表していました。

また、本校生徒のポスター発表がNHKの取材を受け、

夕方や夜のニュースで放送されました。

本校の生徒は発表だけでなく、運営ボランティアの

スタッフとしても活躍してくれました。

参加していただいた全ての人に感謝します。

7月18日(火)理数科2年生「課題研究」の中間発表会が、

物理・数学・情報分野と生物・化学分野の2会場に分かれて行われました。

生徒からの質問に答えたり、各分野2名ずつPRP(Power of Retired Professors)の

先生方から、2時間にわたってみっちり指導を受けました。

また、同じ日に行われたSSH運営指導委員の先生からも

貴重なアドバイスをいただきました。

今後の研究に向けて、とても有意義な発表会でした。

5月21日に横浜で行われた日本土壌動物学会において、2年普通科で生物部の池田君と菅君が高校部門で唯一、ポスター賞を受賞しました。二人は、昨年西表島で行ったダニについての調査研究をポスターにまとめて発表しました。

池田君、菅君、おめでとうございます!

これからも頑張ってください。

本日5~7限に「理数科SSH成果発表会」が行われ,

2年理数科全員と3年生理数科の代表者が

一年間取り組んできた課題研究の成果を発表しました。

定年退職された大学教授の先生方や学校関係者,

たくさんの保護者の方々にもご参加いただき,

充実した会にすることができました。ありがとうございました。

ステージ発表の部では,2年理数科の物理・化学・生物・数学情報の

各分野からひとつずつ選出されたチームによる口頭発表が行われました。

たくさんの聞き手の前で堂々と発表し,

大学教授の先生方からの難しい質問に対しても

自分たちの考えを答えることができました。

物理分野「水を遠くに飛ばす条件」

生物「野菜と果物に対するハエの行動」

化学「気体の溶解度に影響を与える因子」

数学情報「人や物の流れの数値的考察」

次に行われたポスター発表の部では

全12チーム(+手本として発展課題研究に取り組んだ3年生2チーム)が

研究成果を発表しました。

各チームが工夫したポスターを用い,

これまでの取り組みをわかりやすく伝えることができました。

理数科の生徒たちはこの課題研究を通じて,科学的な探究スキルはもちろんのこと,

課題を発見する力,積極的に研究に取り組む態度,得られた知見を他者に伝える力

など,多くのことを身につけることができました。

今回は聞き手であった1年生たちは先輩の姿を手本にして,

来年度の課題研究で多くのことを学び取ってくれることと期待しています。

2月4日(土)には県内の理数科高校が一堂に介する発表会が待っています。

本日頂いたアドバイスを活かして,さらに良い発表をしてきてください。

11月7日(月)、Sachiyo Vierheller先生と井上徳之先生を講師にお迎えし、2年生理数科対象の科学英語プレゼンテーション研修が本校白華ホールで行われました。この研修は1年生の時に経験したプレゼンテーション研修をさらに発展させて、英語で発表してみようというものです。

プレゼンに必要な3Delivery Secrets ~・Walk & Talk ・1 to1& Eye Contact ・ Gesture~ を実際の発表の中に取り入れているかどうか、一人ずつがアドバイスを受けながら、グループ毎に発表をしました。一人の発表ごとに先生からお手本があり、しっかりと褒められ、みんなから拍手をもらい、発表者の声やジェスチャーがだんだんと大きくなり表情の豊かなプレゼンが展開されていきました。

プレゼンに必要な3Delivery Secrets ~・Walk & Talk ・1 to1& Eye Contact ・ Gesture~ を実際の発表の中に取り入れているかどうか、一人ずつがアドバイスを受けながら、グループ毎に発表をしました。一人の発表ごとに先生からお手本があり、しっかりと褒められ、みんなから拍手をもらい、発表者の声やジェスチャーがだんだんと大きくなり表情の豊かなプレゼンが展開されていきました。

プレゼンテーションには何よりも、話す方と聞く方のチームワークが大切であり、そのためにはコミュニケーションをしっかりととること。伝えることだけでなく聞くことの大切さも、生徒達はしっかりと学べたようです。

プレゼンテーションには何よりも、話す方と聞く方のチームワークが大切であり、そのためにはコミュニケーションをしっかりととること。伝えることだけでなく聞くことの大切さも、生徒達はしっかりと学べたようです。